七夕茶会

平成28年07月07日(木)

梅雨の晴れ間にしては厳しすぎる暑さが続いています。7月7日(木)茶道科2年生が席主をつとめ七夕茶会を催しました。

記帳をすませ待合に入ると、板床に大きな笹飾り。前日までは玄関ホールに飾られていた笹です。

案内状に添えられた短冊に客は願いごとをしたため、吊るして楽しんでいました。

薄暗い本席に移ると、天の川に見立てた帯揚げが客の座を二つにへだてています。床は鵬雲斎大宗匠筆『流水無間断』。

竹の舟花入に桔梗と利休草。点前座には小ぶりな阿弥陀堂釜と葉蓋の水指。

「天の川」の両岸にそれぞれ菓子が運ばれます。一方の岸には2年生が手作りした涼しげな道明寺羹『想ひ川』。

対岸には松屋藤兵衛製の色とりどりの珠玉織姫。夜空にきらめく星々のようです。

二種の菓子が入れ替わりで持ち出され、二服目の薄茶が振る舞われました。

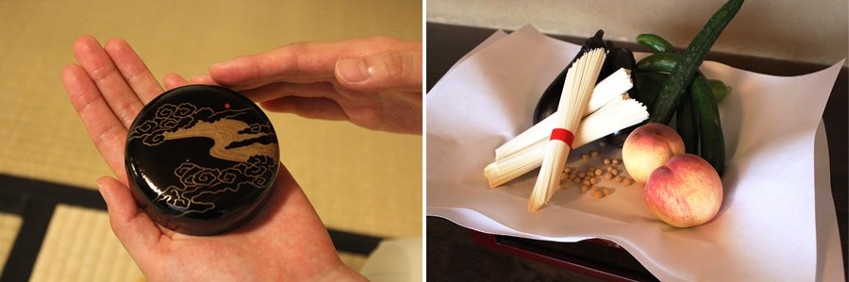

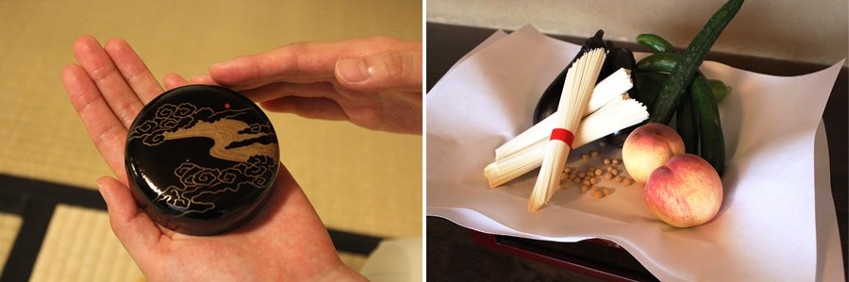

棗には銀河の蒔絵が施され、茶杓の銘は『かささぎの橋』。

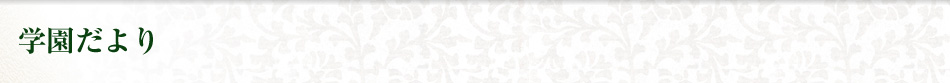

茶席の四方に野菜・酒器・蓮の花・香炉が配置されています。「乞巧奠(きっこうでん)」に倣った飾り付けです。

乞巧奠とは「巧」みを「乞」う「奠(まつり)」の意。技芸の上達を願う中国の古い習慣です。奈良時代に日本へ伝わり、牽牛・織姫伝説と結びつき宮中行事となりました。

時代の移り変わりとともに形を変え民間にも広まり、竹に短冊を吊るす習わしは江戸時代後期から始まったとされています。

茶席を流れる「天の川」はいつのまにか取り払われています。年に一度の逢瀬が叶ったようです。

しばし暑さを忘れて夜空に想いを馳せ、亭主方も客もロマンチックな気分に浸る一会となりました。